Una Palma d’oro al Festival del cinema di Cannes, un Premio César, un Leone d’argento, due Ciack d’oro, due Grolle d’oro, un Flaiano d’oro, un Pardo d’onore, un Premio Federico Fellini, un premio Feltrinelli, un Premio Letterario Chiara, due Globi d’oro, sette Nastri d’argento, tre David di Donatello, un Premio della Critica al Festival del cinema di Venezia, due Leoni d’oro.

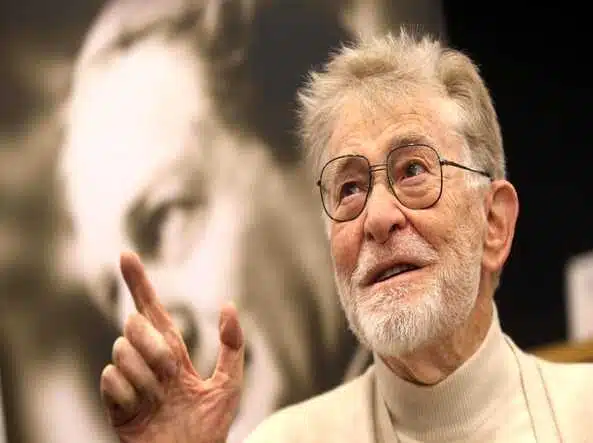

Se bastassero i premi vinti nell’arco di una vita a raccontare lo spessore di una persona, certo scorrere questo elenco sarebbe sufficiente per farci comprendere quello di Ermanno Olmi. Fortunatamente però non sono i trofei a fare di un grande regista un grande uomo: per disegnare questo ci voglio serietà, umiltà, umanità e profondità di pensiero. Qualità che in ogni caso a Olmi non difettavano. Per accorgersene basta rileggere una delle dichiarazioni fatte in un’intervista del 2014:

«Confesso che le prime volte che mi son sentito chiamare maestro, ho provato un po’ di orgoglio, mi sono detto che allora ho lavorato abbastanza bene. Poi ho capito che il maestro è vincolato a un atteggiamento che comporta il rispondere alle domande… Io preferisco farle, ossia preferisco la curiosità del discepolo».

Ma, soprattutto, solo un uomo umile, continuamente curioso e attento agli altri uomini avrebbe potuto girare un film centrato su un episodio di ingiustizia sociale, avente protagonisti poveri contadini e in una lingua dialettale senza scadere nel paternalismo, nel pietismo e nella caricatura. Forse perché la nonna Elisabetta e i contadini come lei lo avevano “educato alla povertà”.